PICK UP

ピックアップ

夢二展みどころ

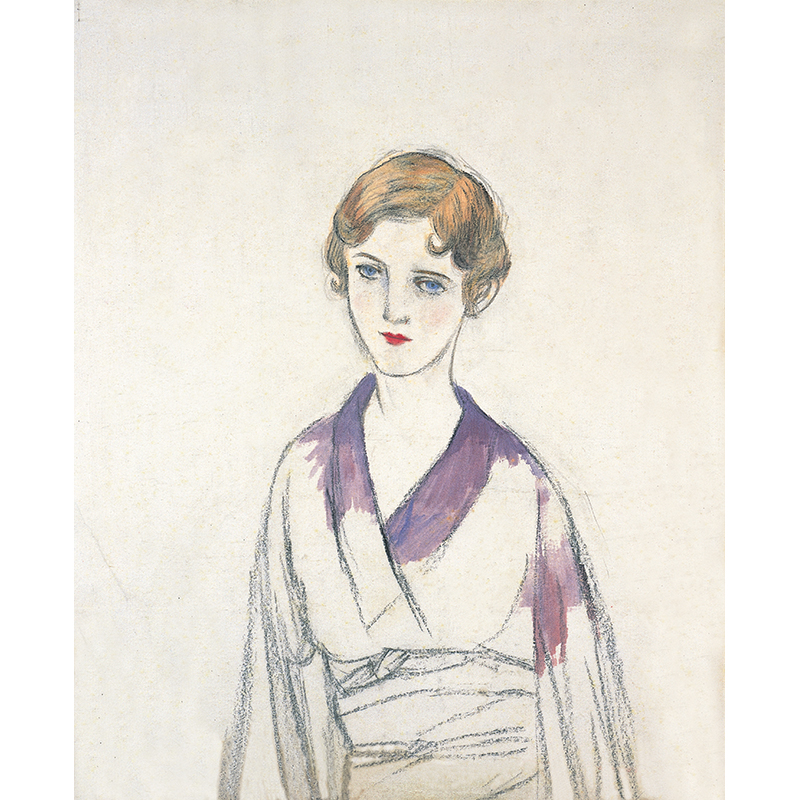

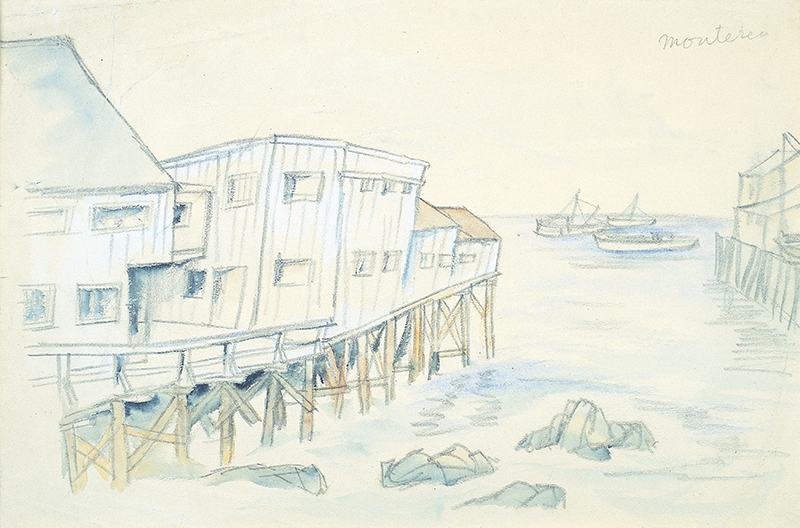

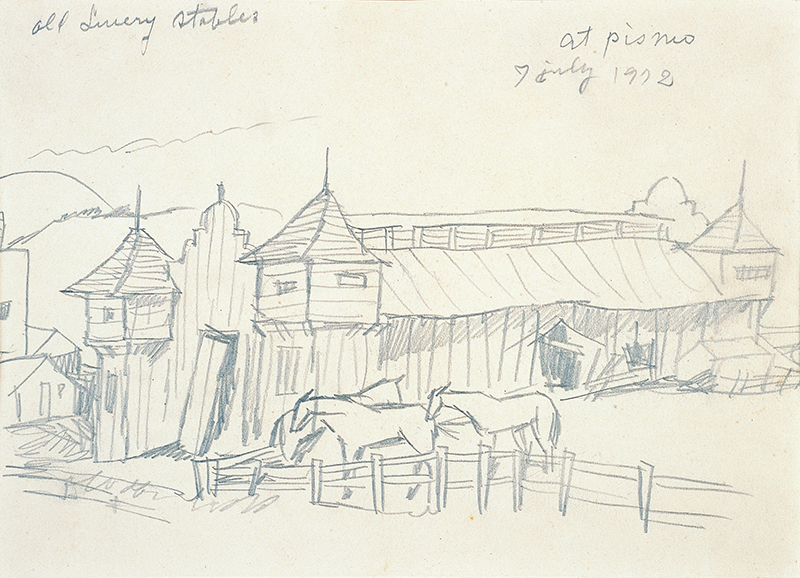

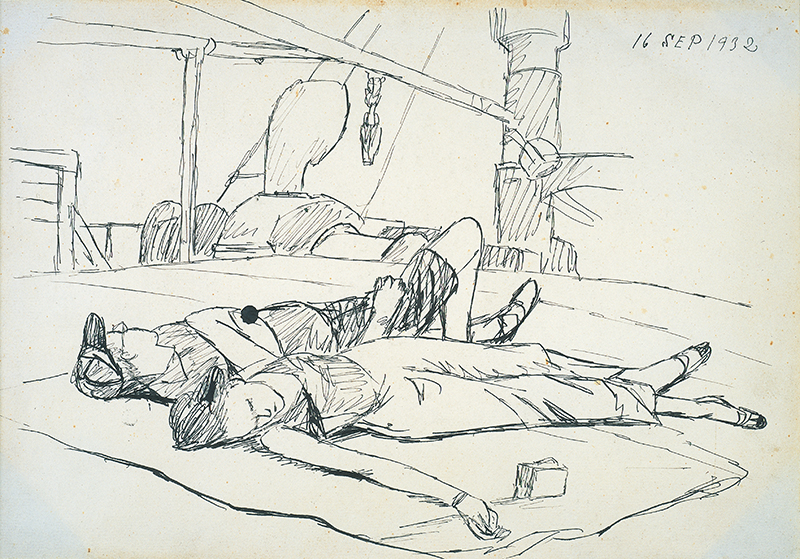

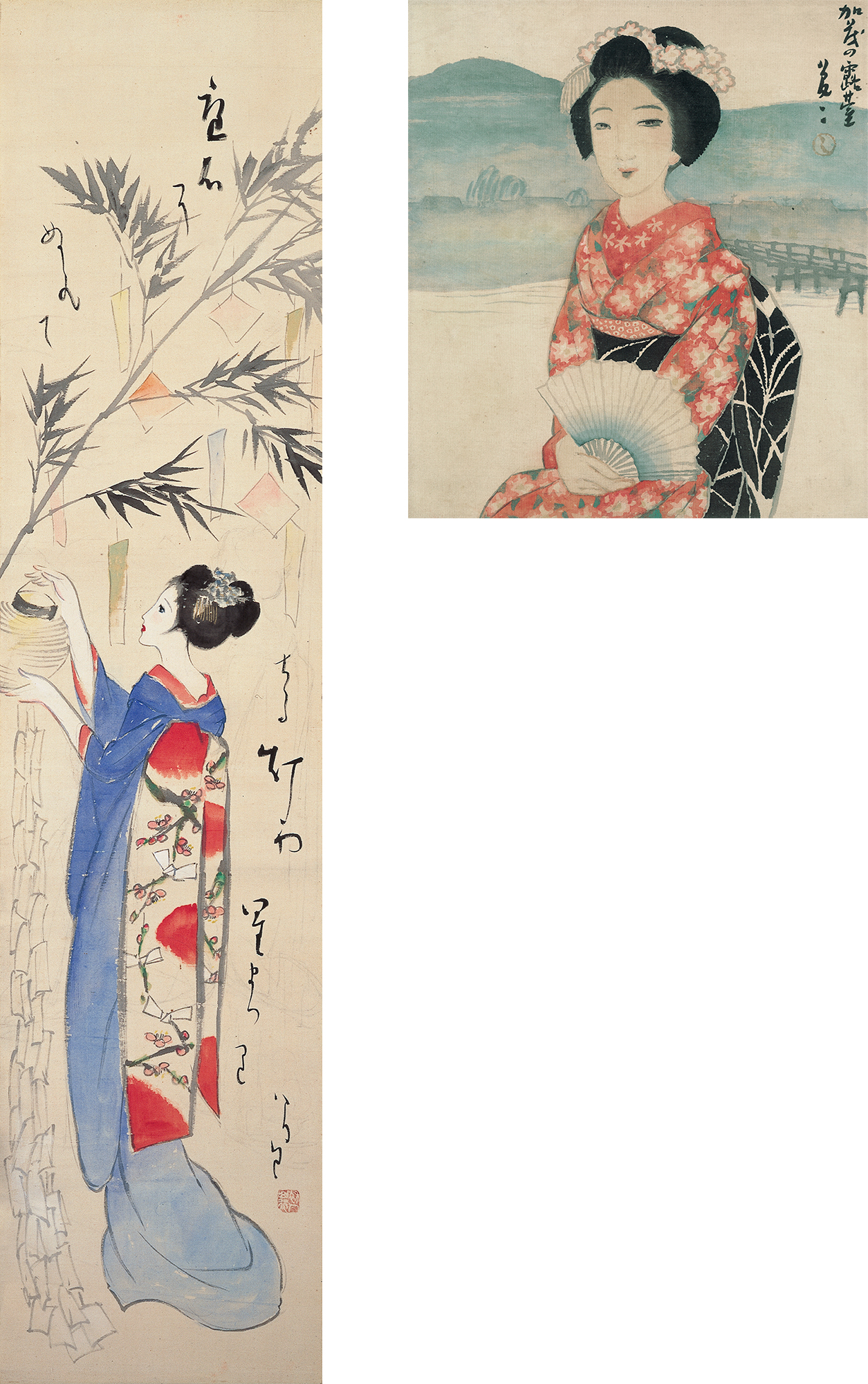

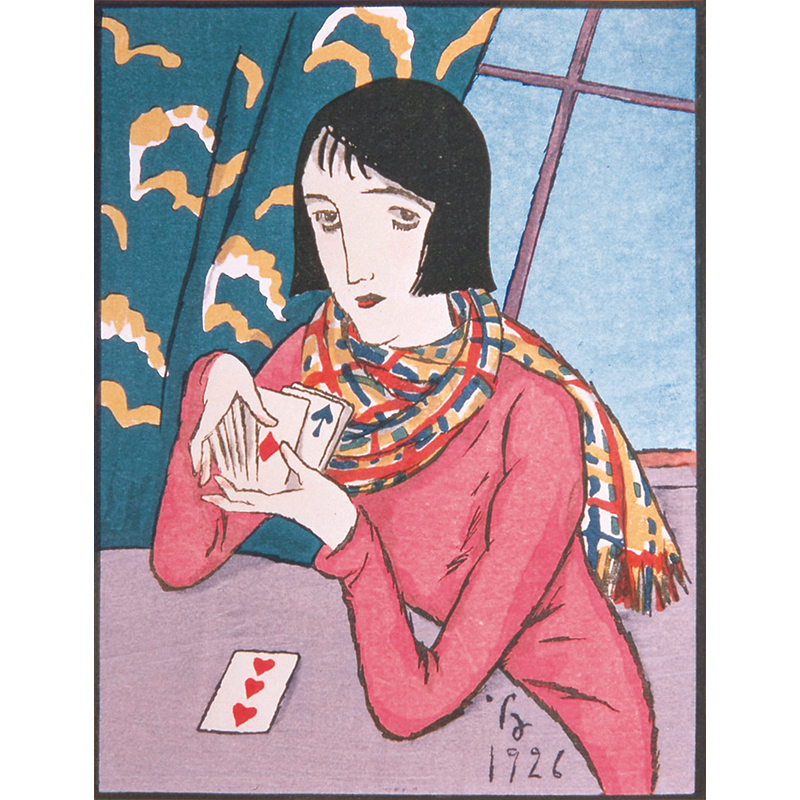

夢二は、1931(昭和6)年から2年4ヶ月もの間、念願の外遊に出ます。しかし、アメリカに始まり、ドイツ、チェコ、オーストリア、フランス、スイスと欧州各地を巡る旅は、友人との決別、体調不良、旅先での個展の不振など、決して良い思い出ばかりの旅ではありませんでした。そして、外遊から帰国した翌1934(昭和9)年に、誰かに看取られることもなく、一人寂しい死を迎えます。

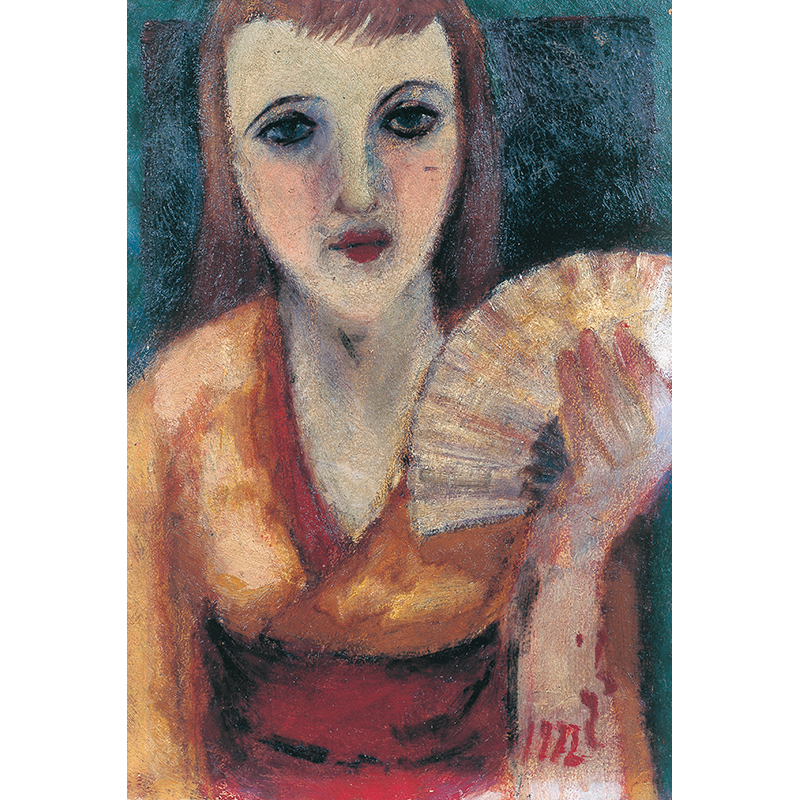

今回は、これまでにほとんど公開される機会がなかった外遊時代のデッサンやスケッチを公開します。これらは、1973(昭和48)年、画集『竹久夢二滞欧作品集』に収録され、東京の画廊で初公開されて以来、作品の所在が掴めず幻の作品となっていましたが、日本有数の竹久夢二コレクターとして知られる中右瑛氏の尽力により、本展での公開が可能になりました。ウィーンで描かれた、珍しい夢二の油彩画《扇をもつ女》もあわせてご覧ください。

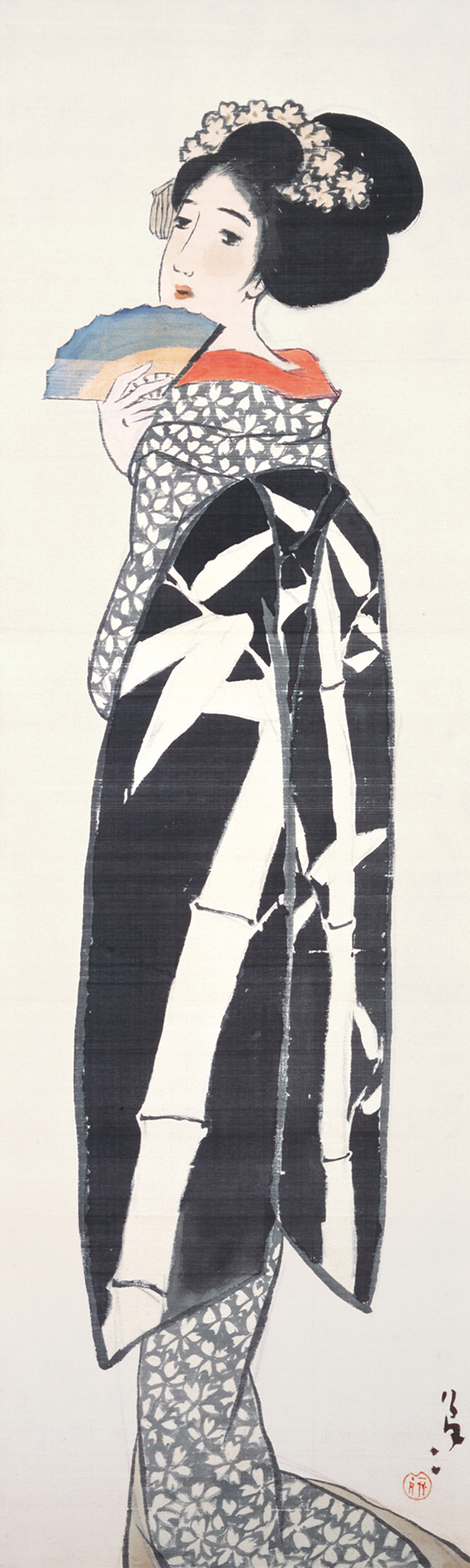

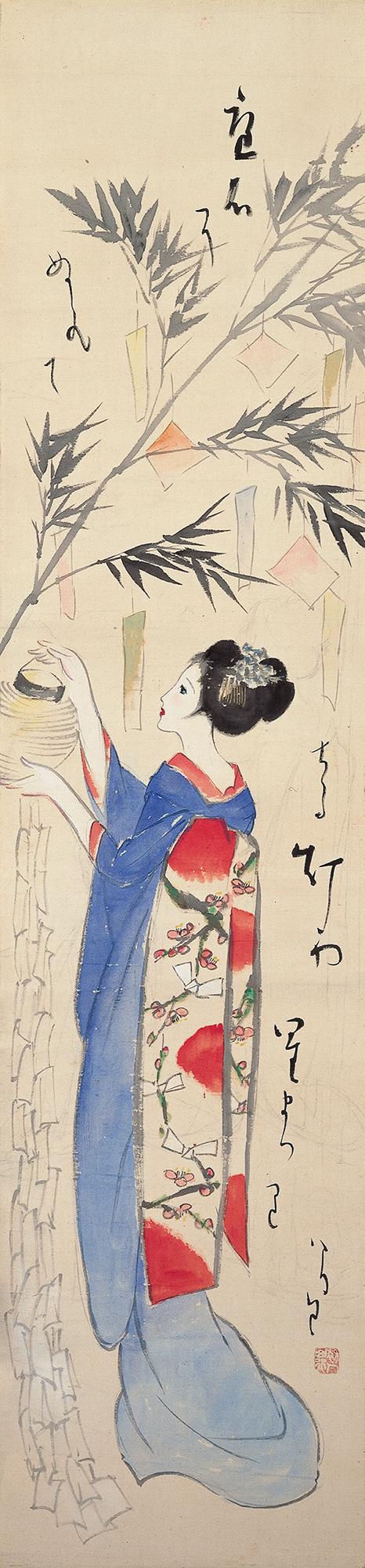

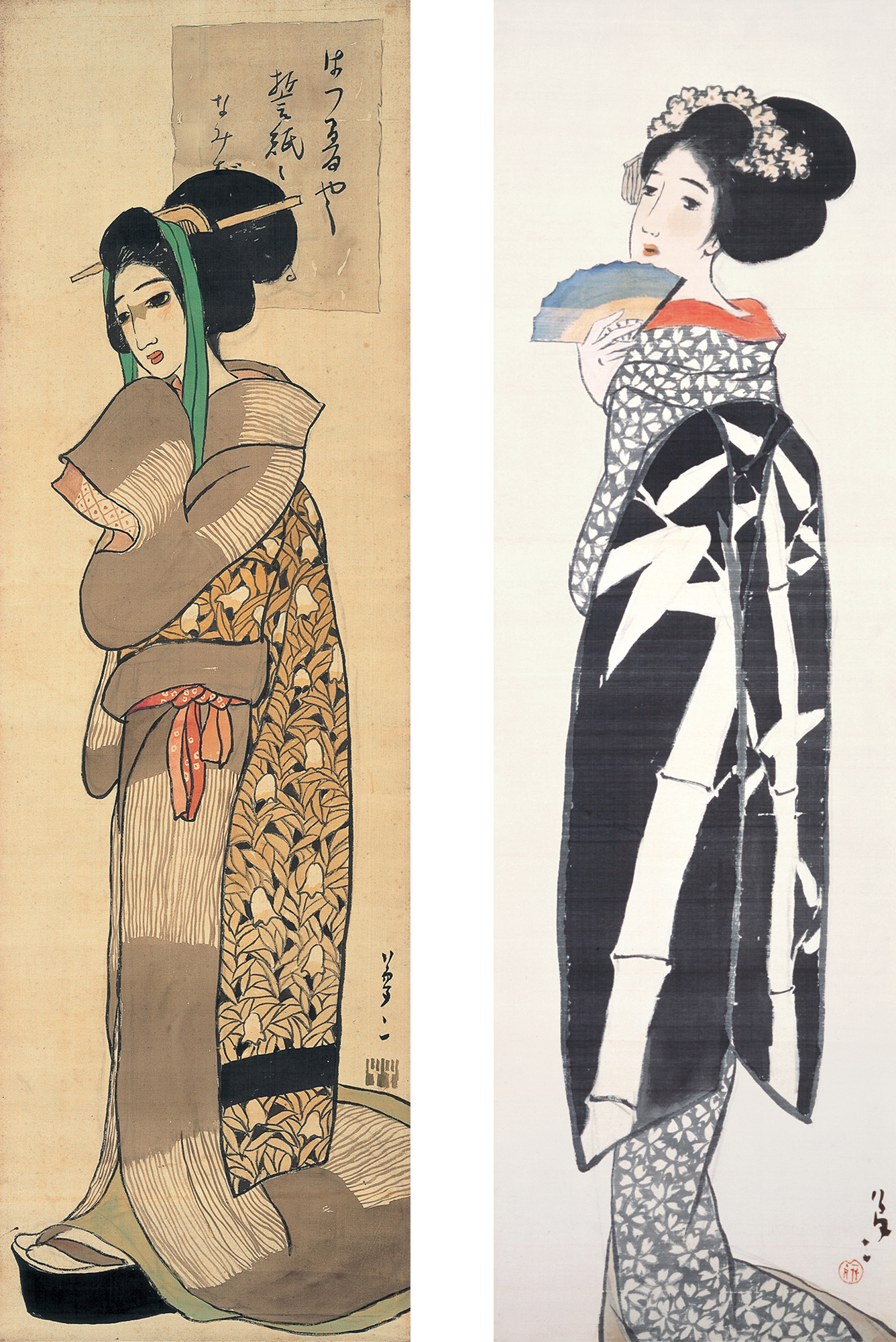

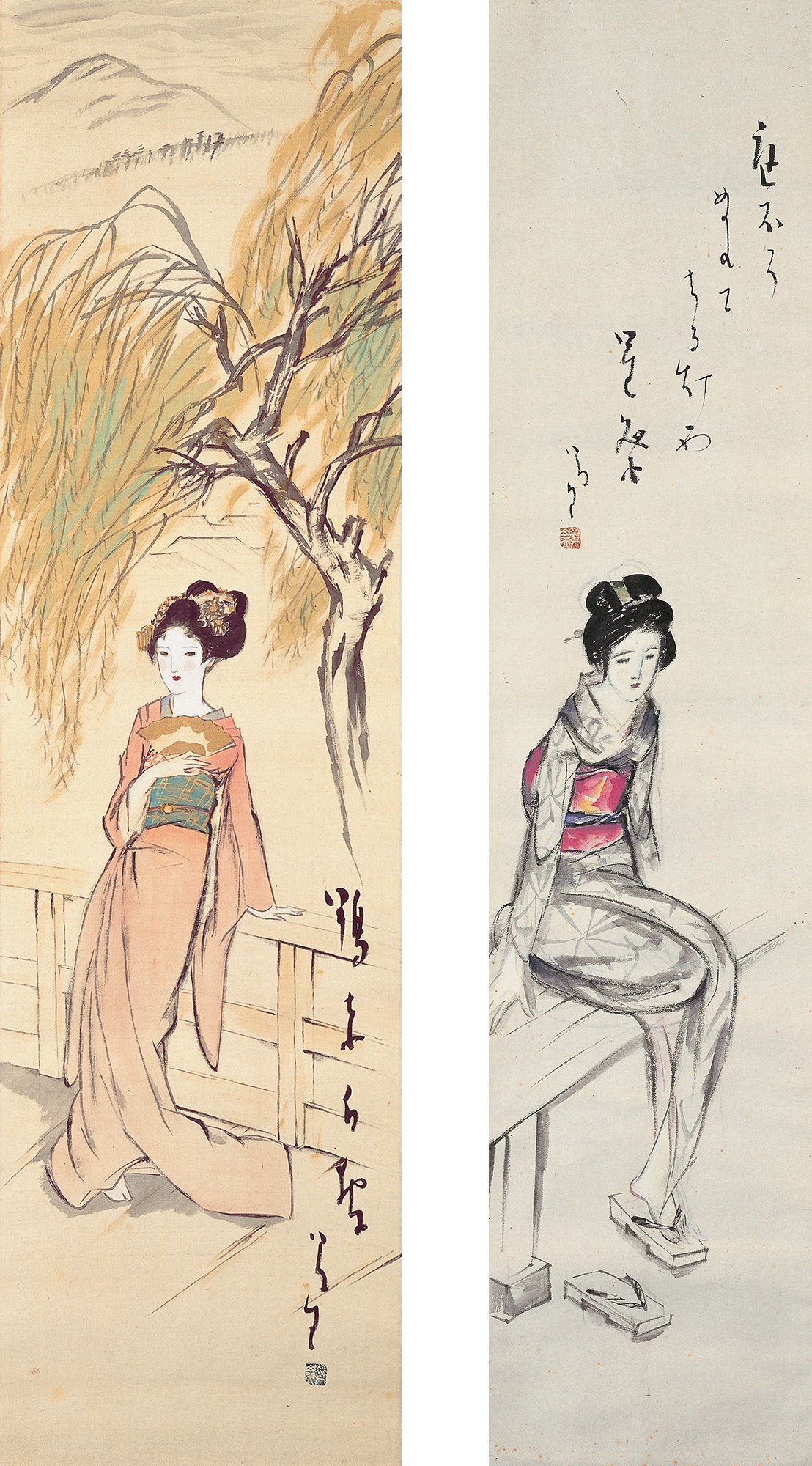

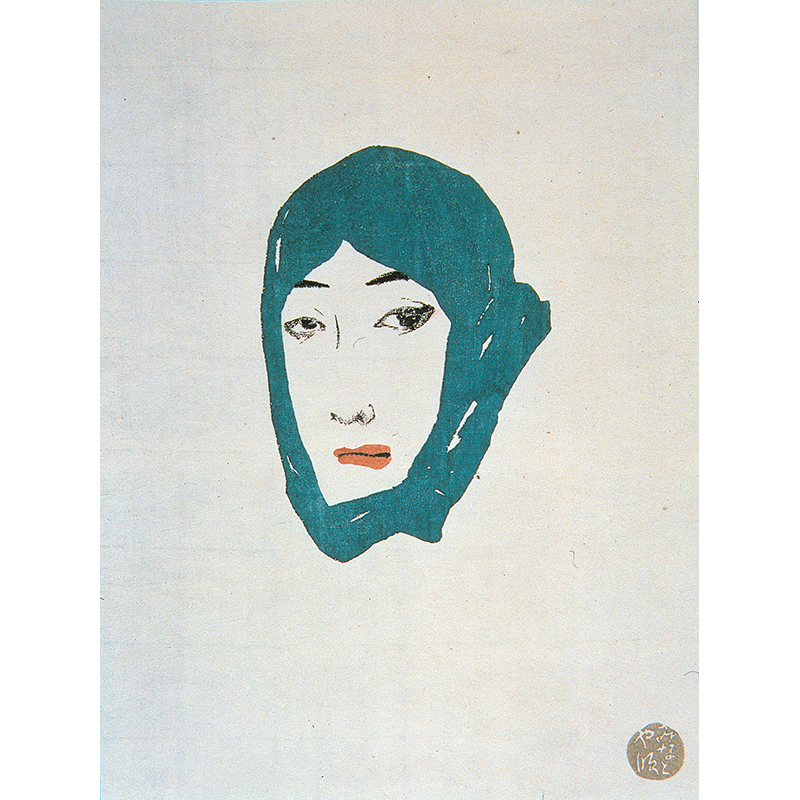

1884(明治17)年9月16日。岡山で生を受けた夢二は、何不自由ない環境のなかで浄瑠璃や農村歌舞伎、そして絵の好きな少年として育ちました。1901(明治34)年に上京し、現在のグラフィックデザイナーとして注目を集める一方で、資金繰りのために各地で本画(肉筆画)による個展を開催しました。夢二スタイルを確立したといわれる貴重な肉筆画には、様々な人間模様や夢二自身の恋愛模様、そして日本情緒が描かれています。

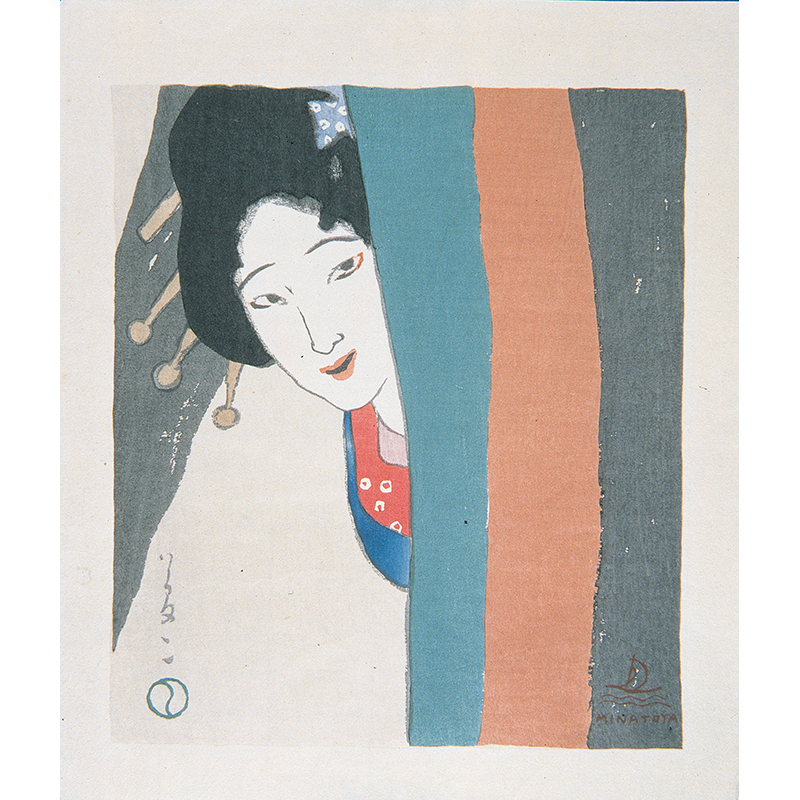

1914(大正3)年10月、日本橋呉服橋近くに、タマキの店「港屋」が開店します。夢二がタマキと子どもたちのために開かせたこの店では、木版画や石版画、少女たちが好む日常の品々など、夢二がデザインした様々な品物を売っていました。港屋で売られていた版画は、夢二の版画作品の中では早期のもので、オリジナルはとても希少です。

あわせて、夢二が表紙や口絵を手掛けた雑誌『婦人グラフ』も紹介します。当時、夢二の人気にあやかって、この雑誌は飛ぶように売れました。

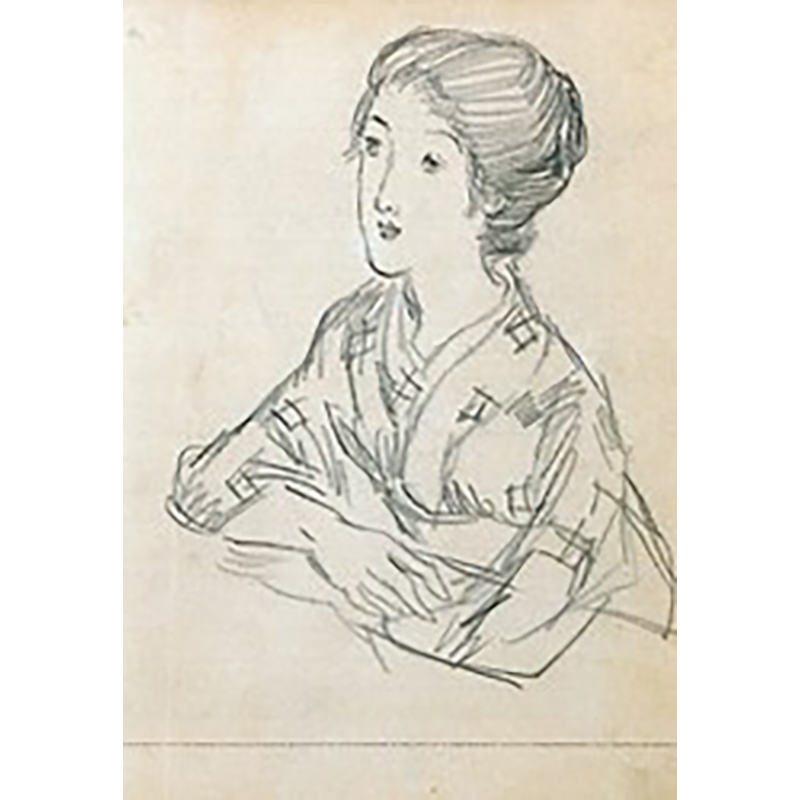

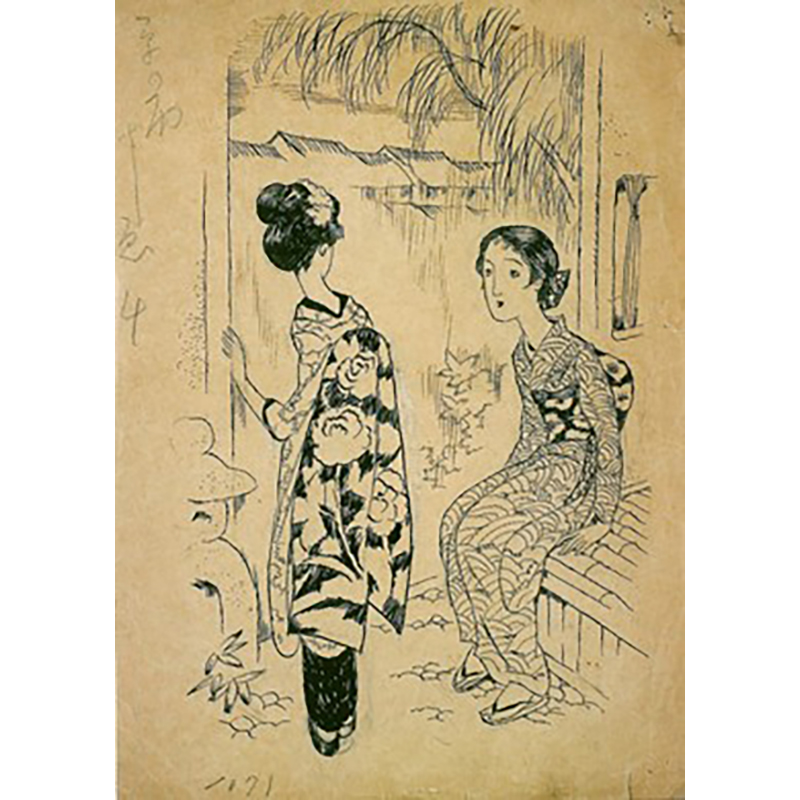

夢二は、「メモ魔」といわれるほど、記録ノートが多いことでも有名です。「AGENDA」(議事録)と刻印された小さなノートには、日記やメモのほか、彦乃と思われる鉛筆デッサンの美人画が多く描かれています。目に映った人物や情景を自由に描いたスケッチ画やデッサンは、当時の夢二の心情や日々の断片を知るための貴重な資料となっています。

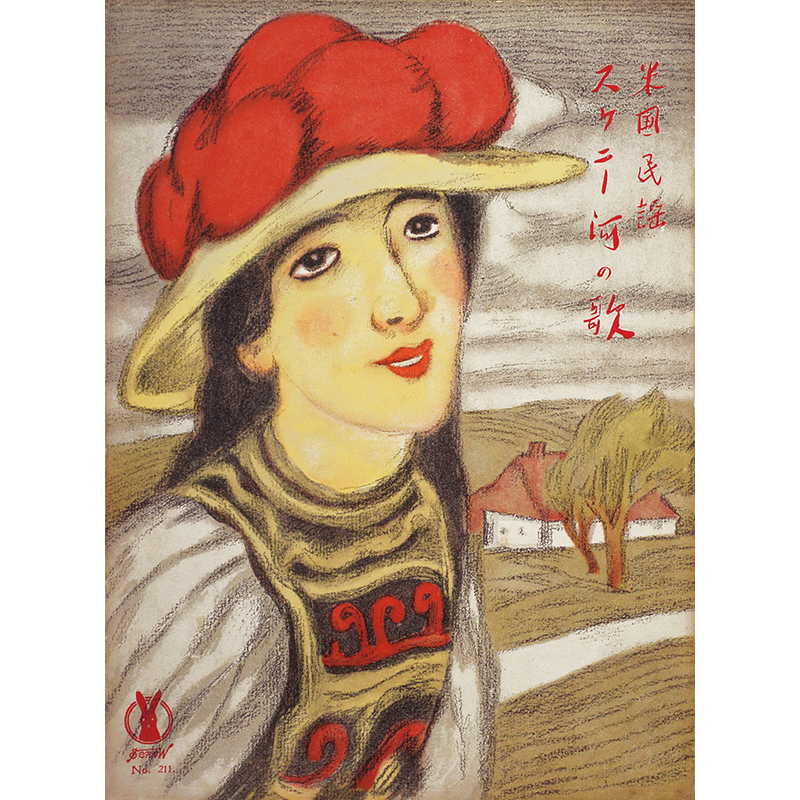

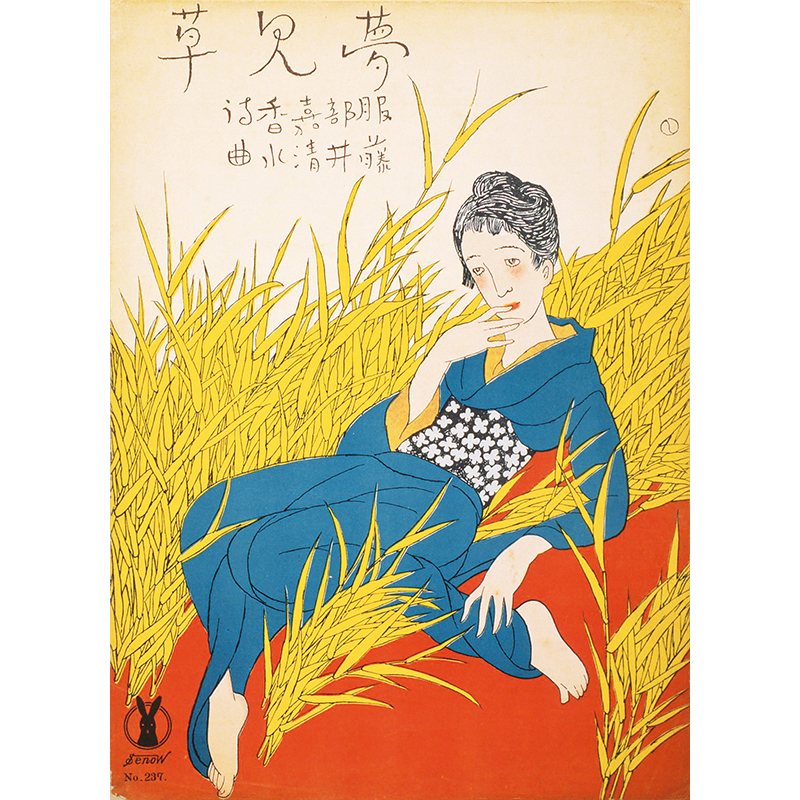

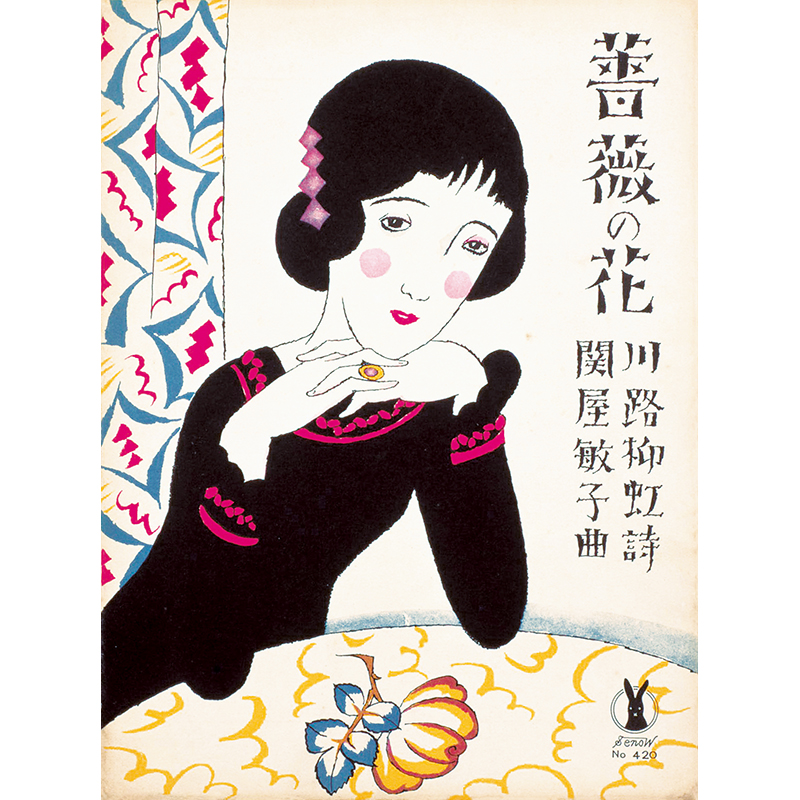

夢二がグラフィックデザイナーの先駆けと言われる理由として、本の装幀が挙げられます。なかでも、「夢二」の名と作品を広く世に広めた「セノオ楽譜」「中山晋平作曲全集」の表紙は、当時の少女たちを中心に、爆発的な人気を博しました。また、夢二は名曲「宵待草」の作詞家としても才能を発揮し、音楽の世界でも名を残します。モダンでありながらも、どこか懐かしさを感じさせる夢二の音楽的世界を紹介します。

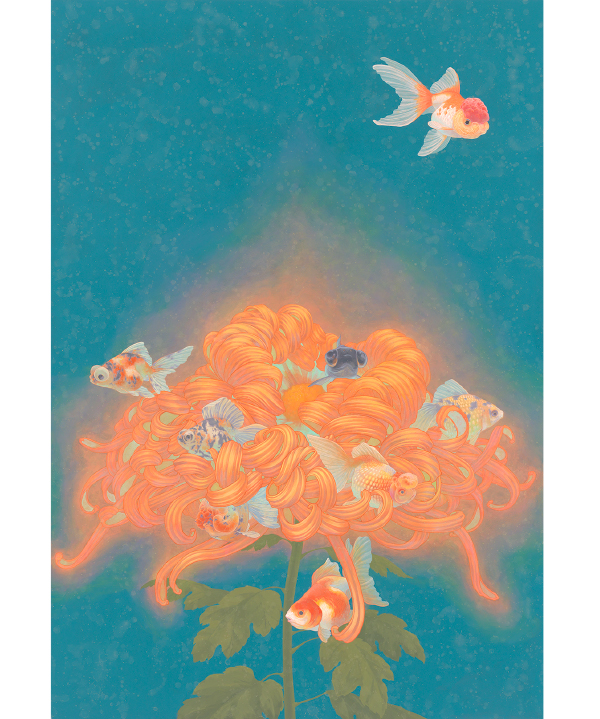

深堀 隆介監修・愛知県出身WEBサイト

1973年

愛知県生まれ

1995年

愛知県立芸術大学 卒業

2000年

スランプ時に飼っていた金魚に魅了される。(金魚救い)

2002年

透明樹脂に直接絵を描く新しい絵画技法「2.5D Painting」を考案する。

2013・2015・2018年

Joshua Liner Galleryにて個展。(ニューヨーク)

2018~2019年

金魚絵師 深堀隆介展「平成しんちう屋」を開催。(平塚市美術館、刈谷市美術館など全国巡回)

2021~2022年

深堀隆介展「金魚鉢、地球鉢」を開催。(上野の森美術館、長崎県美術館、岩手県立美術館など全国巡回)

横浜美術大学客員教授、愛知県弥富市広報大使。

雅人-masato-切り絵・東京都出身Twitter

2008年 日本デザイン専門学校 工業工芸科クラフトデザイン専攻 卒業

2014年 金魚切り絵作家として活動を開始

工芸、立体造形をやっていた切り絵作家です。

·金魚をテーマにした理由

夏のテーマとして金魚を題材に。その中で金魚の種類の豊富さや愛嬌のある顔に魅力を感じた事がきっかけです。

·作品のこだわり

和紙を染めたり、作品に奥行きを作る事で影を出し、金魚が泳いで見える様な立体感を出すようにしているところです。

DESIGN FESTA (東京ビックサイト) 複数回参加

2018年

第12回穂竜愛好会品評会大会 景品として(兵庫県赤穂市)

2018年

九州大金魚博覧会(福岡県 東照寺)

2019年

JARDIN展(アラビア首都アブダビ)

2022年

ペンぎょ展(浅草橋→名古屋→福岡)

2023年

個展4 金魚満開2(森下サトウ画材)

などの展示会、イベントにて展示販売。

小林 美幸ミニチュア・兵庫県神戸市出身Twitter

武庫川女子大学英米文学科 卒業

高校生の時にドールハウスの世界を知り、結婚後、粘土でミニチュア小物の制作を始める。

ミニチュア作家としてショーに出展するにあたり、自身のオリジナルカテゴリーとしてミニチュア金魚の制作を開始、現在に至る。

1/12サイズを基本とし、リアルであること、美しいことを大切に制作しています。

2008年

日本ミニチュア作家協会アーティザン取得

2010年

国際ミニチュア作家協会アーティザン取得

2017年

「金魚美抄展」(金沢21世紀美術館)

2020年

「金魚美抄2020」(学びの杜ののいち カレード、豊川市桜ヶ丘ミュージアム、三内丸山遺跡センター)

2009年 愛知・兵庫、2010年 東京、2021年 大阪、2022年 愛知にて個展開催

岩本 夏樹水彩画・静岡県出身WEBサイト

多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン学科 卒業

睫毛のある色っぽい金魚たちを描き、観賞魚の持つ美しさや儚さ、また寂しさをより印象的に表現したいと考えている。主に水彩絵具での表現手法が多かったが、最近では粘土造形にも挑戦している。

2017年

金沢21世紀美術館『金魚美抄展』

2019年

すみだ水族館『金魚♡展』

2019年

奈良金魚ミュージアム『岩本夏樹×金魚ミュージアム』

2020年

学びの杜ののいち カレード、豊川市桜ヶ丘ミュージアム、三内丸山遺跡センター『金魚美抄2020』

2022年

ギャラリー・ファムファタール(東京・谷中) 個展『金魚の棲み家』

上田 風子アクリル画・栃木県出身WEBサイト

2003年 東京工芸大学大学院 修了

在学中より画家として活動を始め、2006年頃より海外での活動を中心に国内外での個展・グループ展多数。

音楽アルバムのアートワークや書籍の装画の他、詩やファッションブランドイベントとのコラボレーション 他。

少女や金魚、動植物をモチーフに、独自の世界観で作品を展開する。

上田風子作品集「LUCID DREAM」(芸術新聞社)

2000年

第16回グラフィックアートひとつぼ展入選

2001年

JACA日本ビジュアルアート特別賞

2001年

個展「上田風子展」以降、国内外での個展・グループ展多数。

2004年

VOCA展、他

京楽堂消しゴム判子・東京都出身tumblr

都立大学理学部生命科学科 卒業

生物・鉱物などの自然造形物をモチーフとし、生態や内部構造まで考慮した緻密なデザインを、0.1mm単位の繊細な彫刻技術を用いて消しゴムはんことして表現している。

金魚は自身の専門分野でもあった遺伝学と結びつきが強く、今回は多種多様な表現型の魅力をミクロの視点から伝えたいと考えている。

2017年

6月 グループ展 主催『金金金魚展』

2017年

8月 ZEN展 絵画部門 優秀賞

2020年

7月 The Journal of General and Applied Microbiology (JGAM)『Molecular biology of cyanobacteria and microalgae from atom to ecology』作品掲載(※)

2021年

10月 個展『一攫閃菌』

2022年

9月 The Journal of General and Applied Microbiology (JGAM)『Functional genetic studies of Bacillus subtilis and other Gram-positive bacteria』作品掲載(※)

※:こちらは論文掲載誌の裏表紙に作品が採用されたことを表しています。

但野 英芳ガラス工芸・東京都出身WEBサイト

日本デザイン専門学校 卒業

(株)日本総合計画研究所を経たのち、但野孝一に師事。生き物や風景などを切子で表現できないかと模索中に、飼っていた琉金が、とても大きく成長し、モチーフにしようと考えました。

1997年

全国伝統的工芸品コンクール 入選 以後7回入選

2001年

第13回江戸切子新作展 江東区長賞以後4回連続最優秀賞受賞

2005年

大阪工芸展 大阪市長賞

2016年

第19回日本伝統工芸士会作品展 衆議院議長賞

2019年

資生堂アネッサレディスオープン トロフィー制作

西村 はる水彩画・福岡県出身 福岡在住Twitter

九州産業大学芸術学部デザイン学科 卒業

動植物をモチーフとした色彩豊かな作品を制作。様々な生き物の中でも特に金魚に不思議な魅力を感じ作品の中に多く取り入れている。

2016年

「ペンギン絵画展」(長崎ペンギン水族館)

2017年

「金魚美抄展」(金沢21世紀美術館)

2018年

個展「mellow」(東京)

2019年

「金魚♡展」(すみだ水族館)

2019年

個展「星屑箱」(東京)

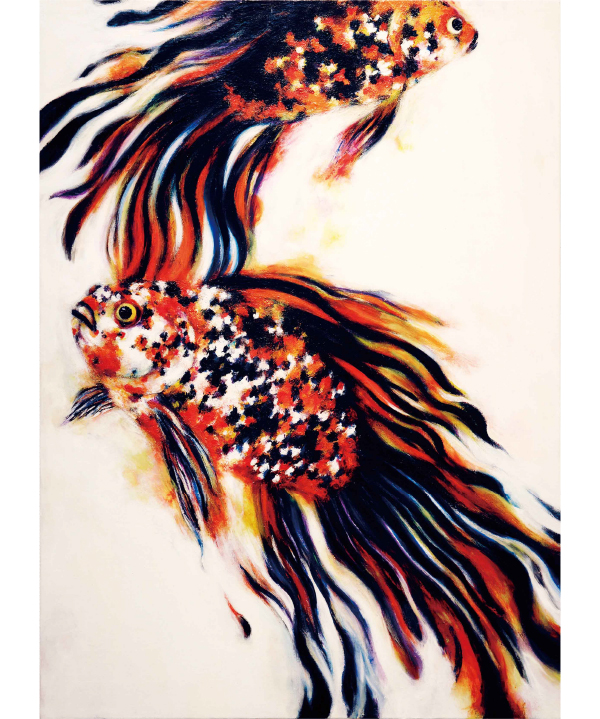

藤本 絢子油画・大阪府出身WEBサイト

京都造形芸術大学修士課程 修了

“生命”の逞しくも儚い美しさと一瞬の躍動を鮮やかな色彩を使い表現した作品を作り、金魚も代表的なモチーフとして長年に渡り描き続けている。

2015年

第2回うたづArt Award 大賞受賞

2017年

日仏レジデンスプログラム “Ici / Là ‒bas / Japon ‒ Rencontre 3”に選出

フランス トルシー市にて2カ月間の滞在制作を実施、現地アートセンターのエントランス壁画を制作

2019年

個展「私の赤いたからもの 藤本絢子展」(あべのハルカス近鉄本店、大阪)

2020年

個展『藤本絢子展「紅爐一点雪(こうろいってんのゆき)」』(白白庵、東京)

2022年

個展『仁摩サンドミュージアム2022年秋の企画展 「色めく命、生きる色彩 藤本絢子個展」』(仁摩サンドミュージアム、島根)

堀 としかず日本画・愛媛県出身 大阪府在住Twitter

1991年生まれ

2012年 嵯峨美術短期大学イラストレーション領域 卒業

主に墨と和紙を使用し、様々なモチーフを描き重厚かつ親しめる作品を目指している。

大阪にあるギャラリーARTHOUSEさんの金魚展を出したのがきっかけでその優雅さや可愛さに魅力を感じ、金魚モチーフの作品も多く描いている。

2021年

6月 Hideharu Fukasaku Gallery Roppongi /東京「 日美やんわり」

2022年

7月 ARTHOUSE「対憶」/大阪

2022年

12月 gallery 螺「清淡の心」/大阪

受賞

2019年

UNKNOWN ASIA2019 MEBIC賞、レビュアー鈴木英美賞受賞

2020年

UNKNOWN ASIA2020 大阪成蹊大学賞受賞

お仕事

2018年

ミナーラ金魚ミュージアム壁画制作

矢萩 ひかる羊毛フェルト・北海道旭川市出身twitter

北海道教育大学 卒業

幼少期から金魚が大好きな金魚作家です。羊毛フェルトや布を使って人や猫と同じ空間を泳げる、ふわふわ軽くて可愛い金魚を作っています。

2017年

有楽町マルイ1階カレンダリウム『あやなす』

2017年

金沢21世紀美術館『金魚美抄展』

2019年

すみだ水族館『金魚ラヴ展』

2020年

学びの杜ののいち カレード、豊川市桜ヶ丘ミュージアム、三内丸山遺跡センター『金魚美抄2020』

2021年

『和のあかり×百段階段2021』

2023年

TSUTAYA BOOKSTORE 岡山駅前「和ごころ展」